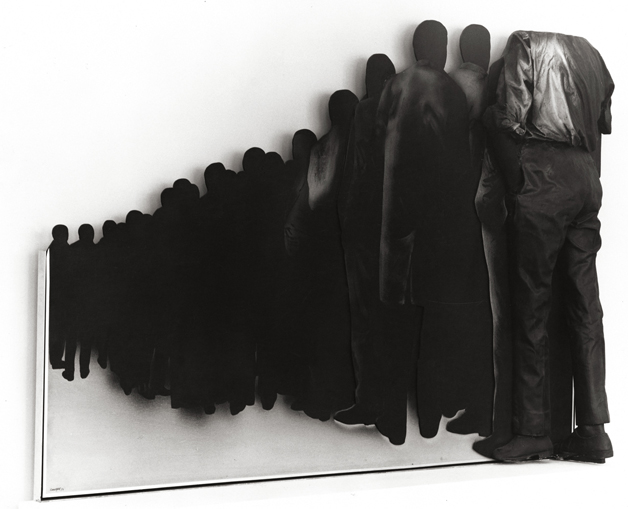

拉斐爾·卡諾加爾,1935年生于托萊多;1956—1966年任加利福尼亞米爾斯學院客座教授;在馬德里生活和工作。畫面上是一隊背朝觀眾的男性形象,且由于透視的原理,人物越往畫面深處越小。最靠近觀者的男人形象超出了畫面之外,他是由聚酯玻璃鋼塑造而成,身上穿著真實的服裝。他身旁的幾個著力描繪的黑白對比明顯的形象顯得較為突出,再往后是幾個靠的更近的人體形象,身體擁擠在一起,但頭與腳的輪廓清晰。所有的人都是背朝外,不見面目,昏暗的畫面籠罩著陰郁的氣氛,這同標題“希望”形成了對比,人們在這群或許是尋找工作機會,或許是等待買東西的人中看不出任何與希望有關的東西。作者在隱喻等待變革。畫面最右邊真人大小的人物形象使得畫外的觀賞者處在畫面人群的末尾位置,從而對等待者的命運有更深的體會而更加關注。作者的目的是借助于生活中常見的場面來增強作品的感染力,使觀眾對生活進行反思。他說:“我的目的是把事物的變化過程顛倒過來——努力把呆板的畫面賦以生命……我把真實變成形象展現(xiàn)在人們面前,以供人使用。” 卡諾加爾的作品具有社會批判性,他展現(xiàn)的多是大城市的生活畫面以及這些生活對人們的影響。他說:“我的作品多表現(xiàn)人,明確地反映工業(yè)社會的人。工業(yè)社會把城市生活變成了奴隸社會,也把人的本質變成了單純維護人的最基本的共同生活和保持友好關系的職能性載體。”

綜合藝術

綜合藝術

京公網安備 11010102007210號

京公網安備 11010102007210號